大人の水墨画教室《アトリエBOKU.》で

無心に墨と向き合い、新しい自分を知る

この水墨画教室は、「絵や水墨画を描くのが初めて」、「何かに没頭したい」、「禅の世界観が好き」、「日常から離れて集中したい」という方に向けた、墨を使った絵画教室です。イメージとしては禅寺で淡々と坐禅するように、教室で淡々と水墨画を描くというイメージです。教室の内容は、基本の線の描き方からしっかりと学べるようにこちらで用意した資料を使い、その資料にそって描き進めると、水墨画の基礎を1年ほどで身につけることができるものとなっています。

少人数制の静かな環境で、日々のあわただしさを忘れ、無心になって墨と向き合う

そんな特別な時間の中で、心が潤い、新たな自分と出会うことができます。

教室について

- 年齢:18歳〜

- ● 朝クラス(月2回・金曜日の朝) 基礎コース

- ● 昼クラス 基礎コース、筆ペン画コース(お問い合わせください)

- ● 夜クラス(月2回・木曜日の夜) 基礎コース

様々な表現ができる「水墨画」

墨の濃淡と筆の使い方を組み合わせて表現する。

大きな面でかたちを表現

筆にたっぷりと墨を含ませて、墨の面で岩などを描きます。さらに墨の線を加え、描きたいイメージに近づける方法です。

線だけでかたちを表現

線の幅に変化をつけながらリズムよく一気に描きます。 初めて水墨画をされる方にお勧めの方法です。

かすれとにじみの表現

かすれ、にじみの表現を組み合わせて使います。墨の特徴であるかすれやにじみを多用した方法です。

描く対象を固定した表現

古典的な風景画や人物画、植物画を参考にして描きます。使われている技法や構図などを学ぶことができます。

水墨画とは

水、墨、筆、紙というシンプルな道具を使い、気軽に始めることができる表現方法です。墨は淡い墨から濃い墨まで無限の広がりがあります。また、筆と紙は大きさや硬さ、柔らかさの種類が豊富にあります。これらと水墨の特徴である“かすれ”や“にじみ”の表現を組み合わせて、自分のイメージを形にしていきます。水墨画の世界は、水、墨、筆、紙の四つが融合した時に自分の想像を超えた変化を味わせてくれます。その経験の積み重ねが表現の幅を広げてくれます。

《アトリエBOKU.》が大切にしている水墨画とは

水墨画とは、“紙に一筆描く”その連続であり、集積のすがたとも言えます。

“紙に一筆描く”ことは、誰しも可能で、年齢や経験を問いません。また、すぐに目に見えるかたちで表現できます。そこに間違いなどありません。「一筆一筆は、その瞬間瞬間の自分の気持ちである」、ただそれだけです。水墨画を通して、見過ごしがちな自分の個性に気づいてもらい、あなただけの水墨画になるようにアドバイスします。“うまく描く”ではなく、“うまく自分を表現する”ことを大切にしています。アトリエBOKU.の水墨画は、「坐禅のようなもの」とイメージしていただくとわかりやすと思います。坐禅は淡々と坐ることであり、水墨画でも同じように淡々と描くただそれだけのことです。華やかな水墨画を描くことはしませんが、心を磨き、心を澄ますことが出来る水墨画を目指しています。何事も一足飛びにはいきません。一筆一筆を淡々と積み重ねていくうちに、あなただけの一筆が身につくはずです。

《アトリエBOKU.》の特徴

アトリエBoku. では、日々のあわただしさを忘れ、心に潤いを持っていただくことを第一にしています。みなさまのお時間を大切にし、無理なく気軽に通っていただける場として祇園に水墨画教室を開校しています。

教室では、禅寺にいるような無心になれる静かな環境とお時間をご提供しています。少人数制の落ち着いた空間で、淡々と自分と向き合う時間を過ごすことができます。

水墨画の道具は不要。時間内の入退室は自由。朝・昼・夜クラスの開校を行っています。最寄り駅は、「京阪祇園四条・三条」、「阪急河原町」、「京都市営地下鉄三条京阪」でアクセスの良い場所です。どなたでも気軽に通っていただける立地の良い祇園に、水墨画による絵画教室を開校しています。

指導者の紹介

中屋丹幸(なかや たんこう)

小学生の頃、現在でもお付き合いのある臨済宗妙心寺派のご住職より仏教に関する書籍を大量に頂く。

特にその中で「白隠」の水墨画に魅了され、お習字の道具を使い、見よう見まねで「達磨図」などを描き出す。そのことが禅と水墨画の世界を知るきっかけとなる。

病弱だったこともあり外ではあまり活動できず、家の中で水墨画や漫画を真似て描く小学生時代を送る。

中学校では、ソフトテニス部と美術部に所属する。この頃から油彩などを学び始める。

高校では、一年生から芸術大学に向けてデッサンに明け暮れる。一方、当時の美術部の先生の「何でもやってみて可能性を広げてみよう!」という方針から、絵画から彫刻までなんでも挑戦する高校生活を送る。

大学においても高校での影響を受け、絵画から彫刻まで幅広く創作活動を行う。卒業後、作家活動を開始。30歳の頃から禅や水墨画のご縁がつながり、お寺や大学などで禅と水墨画の面白さを伝える機会に恵まれる。

「心を潤すと、新たな自分を知り、さらに人生が潤う」この言葉を大切にし、日々の活動に励んでいます。

- 1978年

- 京都府生まれ

- 2001年

- 筑波大学 芸術専門学群 美術専攻(彫塑) 卒業

- 2014年

- 「十六羅漢図」襖絵(京都・臨済宗妙心寺派 慈雲寺)

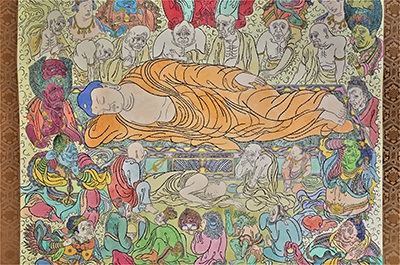

- 2016年

- 「涅槃図」掛軸(京都・臨済宗妙心寺派 普門寺)

- 2017年

- 「日常の営為」~我還~(京都・御池ギャラリー)

- 2017年

- 「日常の営為」~仏性、そして、現実態~(三重・亀山トリエンナーレ)

- 2018年

- 「仏性のかたち」~祈りの姿から生まれたもの~

(プノンペン・アジアデザインアート展) - 2019年

- 参加イベント(子供のための水墨画教室)

・国際かぞくまつり(因幡薬師)/ だるまサマークラブ(MIMARU新町三条)

・京都インターナショナルフェスティバル2019 / 国際こどもまつり(法輪寺) - 2020年

- 京町屋貸切宿「宮川町ほとり」内装絵画(京都・祇園)

元・花園研修会水墨画講座講師 / 元・京都造形芸術大学非常勤講師

インスタグラム

「nakayatankoh」「nakayatankoh_gallery」「zen_kyoto_nakaya」

写真

- 「十六羅漢図」(京都・臨済宗妙心寺派 慈雲寺)

- 「涅槃図」(京都・臨済宗妙心寺派 普門寺)

- 「一華開五葉」(京都・町屋貸切宿「宮川町ほとり」)

手ぶら水墨画”BOKU"良いトコロ

気軽に手ぶらでフラッと寄れる

そんな水墨画教室